第3回 標的型攻撃メール訓練の意義と目的 -標的型攻撃メール訓練ソリューションのご紹介-

前回までにご紹介したように、「標的型攻撃メール」の対策には技術・教育の両面から、様々な取り組みが行われています。今回はその中でも最近特にお声がけいただく機会が多い、標的型攻撃メールの訓練についてご紹介をしていきたいと思います。

(1) メール訓練の概要

(2) 訓練の意義と目的

(1) メール訓練の概要

※1 引用:IPA「IPA 注意喚起:攻撃の早期検知と的確な初動による深刻な被害からの回避を」別紙「標的型攻撃メール訓練目的と活用~効果を上げる方法~」

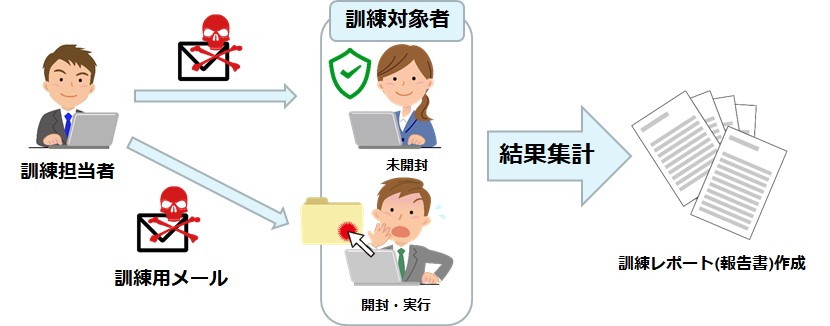

つまり平たく言えば、企業や組織の従業員(職員)に疑似的な標的型攻撃メールを送り、その結果をもとに教育訓練を行うものです。

企業によって実施の形態は様々ですが、訓練用の疑似攻撃メールを送った後には意識調査のためのアンケートを実施したり、教育用のコンテンツを対象者に閲覧させることで標的型攻撃メールに対する認知の促進や注意喚起を行ったりします。また、訓練の終了後には結果を報告書(レポート)として纏めたものを提出するのが一般的です。

(2) 訓練の意義と目的

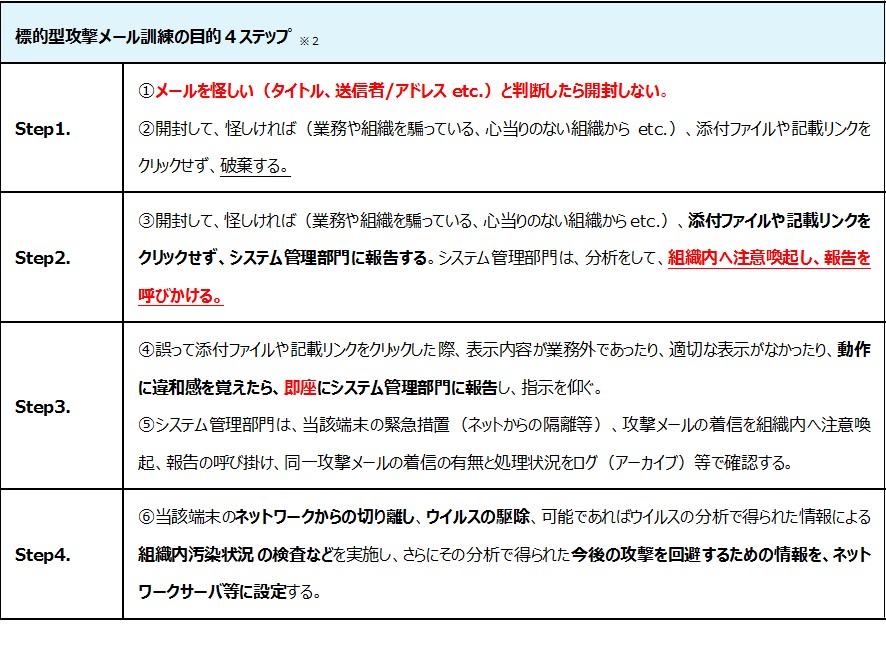

※2 参考:IPA「IPA 注意喚起:攻撃の早期検知と的確な初動による深刻な被害からの回避を」別紙「標的型攻撃メール訓練目的と活用~効果を上げる方法~」(注:赤字、太字、下線は筆者)

訓練を行うことにはさまざまな効果があります。以下例を挙げると

①実践的な訓練による従業員(職員)への啓発、危機意識の醸成

②「怪しいメールを開かない」という意識作り、怪しいメールを見極める訓練

③各従業員(職員)のセキュリティ意識の調査

④「標的型攻撃メールが届いた場合」を想定したシミュレーション

などがあります。

また、複数回繰り返して実施することにより自分たちの会社のセキュリティ状況がどうなっているのか、という現状把握や啓発のみならず、上記のstep2以降にあるような「もし引っかかってしまった場合の対処」も含めた組織全体でのセキュリティ体制の構築にも利用することが可能です。

今後ますます標的型攻撃メールが増加していくことが予想される中、「自分たちの組織は大丈夫だろうか……?」という心配がおありの方は、是非一度試してみては如何でしょうか?

その中で、当社訓練ソリューションも検討材料の一つとしてお考えいただければ幸いです。次回は本シリーズの最終回ということで、いよいよ当社の標的型攻撃メール訓練ソリューションをご紹介させていただきたいと思います。

(担当:セキュリティ営業部 平田)

標的型攻撃メールを防ぐためには「訓練」を!

お問い合わせはこちらから

お問い合わせはこちらから

関連記事:『標的型攻撃メール訓練ソリューションのご紹介』(全4回)

第1回 標的型攻撃メールの脅威

第2回 標的型攻撃メールはどう防ぐ?

第4回 SYMPROBUS Targeted Mail Trainingのご紹介